「指定商品・指定役務が“類似するかどうか”」は、商標の出願や審査・異議・審判において非常に重要なポイントです。

たとえば、自社が出願した商標と似た名前の商標が、別の商品カテゴリで登録されているとします。

このとき、「商品の内容や用途が違うから大丈夫」と思っていても、特許庁の審査基準では“類似”と判断されてしまうことがあります。

特に実務でしばしば問題になるのが、「類似群コード」という分類と、それに基づく判断です。

この記事では、

- 類似群コードとは何か?

- どのような場合に商品・役務が「類似」とされるのか?

- 区分が異なれば類似しないのか?

- よくある誤解や実務上の注意点

などを、商標実務の観点から分かりやすく解説していきます。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・商品・役務の類否判断・類似群コードの使い方を熟知しています

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

商品・役務の類否判断の重要性

商品・役務が類似するかどうか、商標の実務においては、重要になります。

商標出願の際、必ず、願書(申請書)には指定商品・役務を記載します。

その後、特許庁の審査を経て、出願商標が登録になると、その指定商品・役務の範囲において、効力が及びます。

仮に、あなたが、先行の登録商標と同一の商標を出願したとします。

指定商品・役務が類似していれば、先行の商標登録をもとに、あなたの商標出願は拒絶されます。

一方、指定商品・役務が類似しなければ、商標登録を取得できる可能性があります。

それでは、商品・役務が類似するか、どうやって判断するのでしょうか?

商標の弁理士は、実務の際、商品・役務が類似するか、常に念頭に置いています。

商品・役務の類否判断は、商標実務の基本です!

商標審査基準における商品・役務の類否の判断基準

商標審査基準において、商品・役務の類否の判断基準が示されています。

商品の類否を判断する際に、例えば、次の基準を総合的に考慮する旨、定めています。

- 生産部門が一致するかどうか

- 販売部門が一致するかどうか

- 原材料及び品質が一致するかどうか

- 用途が一致するかどうか

- 需要者の範囲が一致するかどうか

- 完成品と部品との関係にあるかどうか

また、役務の類否を判断する際に、例えば、次の基準を総合的に考慮する旨、定めています。

- 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか

- 提供に関連する物品が一致するかどうか

- 需要者の範囲が一致するかどうか

- 業種が同じかどうか

- 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか

- 同一の事業者が提供するものであるかどうか

しかし、商品・役務が類似するか、逐一、上記の基準に照らして判断していたら、特許庁の審査官も弁理士も大変です。

そこで、実務においては、専ら、次に説明する「類似群コード」を利用して、商品・役務の類否を判断しています。

商標審査基準において、商品・役務の類否判断の基準が示されています。

しかし、実務上、専ら、類似群コードを利用して、判断しています!

【商品・役務の類否の判断の重要ポイント】類似群コードの使い方

あらゆる商品・役務には、類似群コードが付されています。

類似群コードが同一である場合には、その商品・役務が類似するものと推定します。

特許庁データベースの「商品・役務名検索」で、商品・役務に付されている類似群コードが調べることができます。

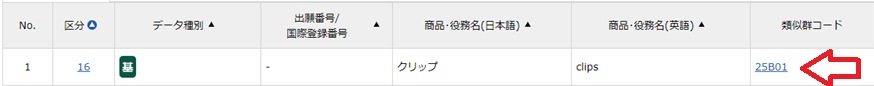

例えば、以下の通り、商品「クリップ」には、「25B01」の類似群コードが付されています。

また、商品「絵の具」を調べると、こちらも「25B01」の類似群コードが付されています。

よって、商品「クリップ」と商品「絵の具」は、類似するものと推定されます。

なお、区分が相違する商品・役務でも、類似群コードが一致すれば、その商品・役務は類似します。

つまり、区分ではなく、類似群コードで、商品・役務の類否を判断します。

商標実務を行っていると、この点、間違える依頼者が多いので、注意してください。

例えば、第6類の商品「金庫」の類似群は「20A01」です。

また、第20類の商品「ソファー」の類似群も「20A01」です。

よって、商品「金庫」と「ソファー」は、区分が相違しますが、両者は類似関係にあると推定されます。

また、特許庁データベースには、商標出願もしくは商標登録に係る指定商品・役務の類似群コードも掲載しています。

よって、あなたが出願した商標出願の指定商品・役務に、どの類似群コードが付されているか、確認したいとき、特許庁データベースを利用すれば、すぐ分かります。

商品・役務の区分が相違していても、類似群コードが一致していれば、類似するものと推定されます!

商品・役務の類否判断における注意点

商品・役務が類似するか、判断する場合には、その商品・役務に付された類似群コードを調べてみましょう。

類似群コードが一致する場合には、商品・役務が類似するものと推定されます。

一方、類似群コードが相違する場合には、商品・役務が類似しないものと推定されます。

なお、類似群コードは、あくまでも「推定」規定になります。

ごく稀なケースですが、主張・反論することで、同一の類似群コードでも類似しないと判断されたり、また、類似群コードが相違していても、類似すると判断された事例もあります。

例えば、以下の記事で紹介している「Dual Scan」の判例が参考になります。

商標「Dual Scan」の判例紹介

商標「Dual Scan」の判例紹介

類似群「10C01」の「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」と類似群「10D01」の「体脂肪測定器,体組成計」が類似すると判断されました。

類似群コードが一致しているにも関わらず、個別・具体的に検討して、商品・役務が類似しないと判断した裁判例などもあります

商品・役務の類否判断に関する「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

特許庁の審査において、商品・役務の類似性を効率よく判断するために、特許庁があらかじめ整理したコード体系です。

同じ類似群コードが付されていれば「類似する」と推定されます。

いいえ。類似群コードの一致は「類似すると推定される」根拠になりますが、それだけで自動的に認められるわけではありません。

具体的な使用状況や商品内容、用途、需要者などを総合して判断されることがあります。

記事中でも、類似群コードが同じでも「類似しない」と判断された例など注意点を挙げています。

はい。区分が異なっていても、類似群コードが同一であれば類似と推定されます。

なお、以下の記事でも詳しくは紹介しています。

区分が違えばOK?同じ名前でも商標登録できる条件とは

区分が違えばOK?同じ名前でも商標登録できる条件とは

はい、そのような例があります。

類似群コードが異なっていても、実際の市場における需要者や用途が非常に近い場合など、具体的事情によっては「類似」と判断される可能性があります。

記事中でも、そうした注意例を紹介しています。

【まとめ】商品・役務の類否判断で迷ったら、商標専門の弁理士に相談!

・商品・役務が類似するかどうか、商標の実務において、極めて重要です

・類似群コードを用いて、商品・役務が類似するか、判断します

・類似群コードが一致する場合には、類似するものと推定し、類似群コードが相違する場合には、類似しないものと推定します

商品・役務の類否判断で迷うことがあるでしょう。

その場合には、商標専門の弁理士に相談しましょう!

なお、筆者(角谷 健郎)にご連絡いただければ、親身になって、一緒に検討します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。