「小売等役務」という言葉を聞いたことがありますか?

商標登録を検討している小売業やEC事業者にとって、この用語はとても重要な意味を持ちます。

商標法上、「小売等役務」は比較的新しい概念ですが、近年のビジネスモデルに対応する形で制度が整えられてきました。

しかし、その定義や範囲は一般の方には分かりづらく、出願時に誤解されがちなポイントでもあります。

この記事では、「小売等役務」とは何か? という基本から、商標登録をするメリットや注意点までを初心者にも分かりやすく解説していきます。

ネットショップ運営者や実店舗の事業者、これから商標出願を考えている方にとって、役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・これまで、膨大な量の小売等役務の商標登録をお手伝いしました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

商標法上の小売等役務の規定

一般的な役務(サービス)については、以下の記事で紹介しています。

【初心者向け】商標法に出てくる「役務」とは?意味と条件をやさしく解説

【初心者向け】商標法に出てくる「役務」とは?意味と条件をやさしく解説

なお、一般的な役務の他に、小売等役務があります。

「小売等役務」とは、法律上、どのように規定されていますか?

商標法上の定義では、「小売等役務」とは、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」です

2007年4月1日より、指定可能になりました。

具体的には、商標法第2条第2項は、以下のように、規定しています。

前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする

それでは、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、いわゆる小売等役務が、どのようなサービスか、紹介します。

小売等役務制度を導入する前の問題点

商品に関する商標登録を取得することで、従来から、商標を付した商品の販売行為などはカバーできていました。

例えば、あなたが「ABCスーパー」というスーパーマーケットを運営していて、「ABCスーパー」と記載した製品を販売しています。

この場合、製品の販売行為は、商品に関する商標登録を取得することで、従来から保護できていました。

しかし、これだけでは、スーパーマーケット業務を十分にカバーできていません。

「ABCスーパー」というスーパー名は、様々な物に使用します。

例えば、ショッピングカート・店員の制服・レシート・陳列棚・店舗の看板・レジ袋などに「ABCスーパー」と記載しますが、このような使用態様までは、保護できませんでした。

そこで、2007年に、小売等役務制度を導入しました。

小売等役務とは「小売又は卸売の業務での総合的なサービス活動」

法律上の定義は分かりにくいですが、「小売等役務」とは、そもそも何ですか?

小売等役務とは、小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動です!

より具体的に言えば、商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的に商品の販売により収益をあげるためのサービス活動です。

小売等役務の事業者は?

メインの事業者は、スーパー・コンビニ・ホームセンター・百貨店・家電量販店などです。

しかし、小売りサービスを行っていれば、肉屋・本屋・眼鏡屋なども対象になります。

さらに、インターネットにおけるショッピングサイトや通信販売も含まれます。

小売等役務制度は、多くの事業者が利用している制度です。

AmazonやYahooショッピングの出品者から、小売等役務の商標登録の依頼を受けることが多いです!

小売等役務の商標登録を取得する3つのメリット

小売等役務の商標登録を取得するメリットは、何ですか?

小売等役務を指定して、商標登録を取得するメリットは、主に、以下の3つです!

- 商標登録で、適切に小売業をカバーできる

- 商標登録を取得するための費用を抑えられる

- 商標登録で保護できる範囲が広い

上述した通り、小売等役務で商標登録を取得することで、従来、保護が及ばなかった店舗販売での行為もカバーできます。

例えば、ショッピングカートや店員の制服などの商標の使用も保護が可能になりました。

なお、インターネット上のショッピングサイトでの小売りサービスも対象に含まれます。

どんな商品の小売等役務でも、全て、35類に属します。

よって、小売等役務をカバーする場合、出願する区分は第35類の1つだけでOKです。

商標登録に掛かる費用は区分数に連動するので、費用を大幅に節約できます。

現行の商標実務において、商品とその商品の小売等役務を類似関係にあります。

仮に、あなたが様々な商品の小売等役務の商標登録を取得したとします。

その後、第三者が、その商品を指定した同一商標を出願しました。

その場合、あなたの商標登録によって、第三者の商標出願は拒絶されます。

小売等役務を指定して商標登録する際の3つの注意点

小売等役務を指定して商標登録する際、どのような点に注意すべきですか?

小売等役務を指定して商標登録する場合には、以下の3つの点に注意しましょう!

- プライベートブランドはカバーできない危険性がある

- 特許庁の審査で、使用意思に疑義があるとの指摘を受けるかも

- 願書(申請書)には、取り扱う対象の商品を明確に記載すべき

大手のスーパーやコンビニは、他社の製品を扱うだけではありません。

プライベートブランドも展開しています。

このような場合、自ら、商品を企画・製造して、販売することがあります。

よって、プライベートブランドに関する商標を出願する場合、第35類の小売等役務だけでは、不十分です。

費用が掛かりますが、対象の商品区分についての出願も検討しましょう。

複数の小売等役務を指定して商標出願すると、使用意思に疑義があると判断される可能性が高いです。

具体的には、特許庁の審査で、拒絶理由が通知されるので、注意しましょう。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

商標出願したのに拒絶!?“使用意思に疑義あり”とは?

商標出願したのに拒絶!?“使用意思に疑義あり”とは?

これに対して、例えば、小売等役務を行っていることを証明します。

具体的には、特許庁に、使用証拠を提出します。

その他にも、いくつか、対応方法があります。

詳細については、以下の記事で紹介しています。

拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること

拒絶理由通知書の対応方法|商標登録をあきらめないためにできること

願書には、どのようなサービス(役務)に権利を求める商品・役務を示します。

具体的に言えば、「指定商品・役務」を記載します。

「小売業」や「あらゆる商品の小売業」の表示では、特許庁の審査官が認めません。

例えば、「雑貨」の表示も、特許庁の審査では、認められません!

「被服」や「文房具類」など、小売業の対象を具体的に記載する必要があります。

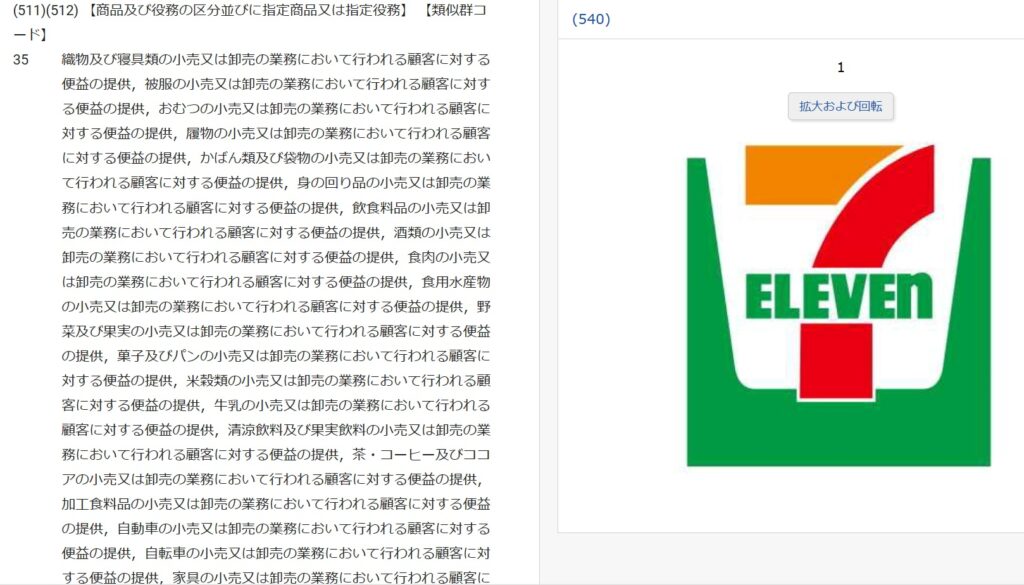

例えば、以下のセブン・イレブンの商標登録の抜粋をご覧ください。

35類において、様々な商品の小売業が、細かく、指定されていることが分かります。

なお、指定役務の表示が不明確と判断すると、特許庁は、出願人に拒絶理由を通知します。

小売等役務に関する「よくある質問」(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

スーパーやコンビニ、アパレルショップなどの実店舗はもちろん、Amazon・楽天・自社ECなどのネットショップも対象になります。

要するに、「他社の商品を顧客に提供する業態」であれば、該当する可能性があります。

いいえ、されません。プライベートブランドや自社製品については「商品(物品)」としての指定が必要です。

小売等役務では、他社製品の販売サービスを保護します。

はい、取り扱う主要な商品(例:被服、キーホルダーなど)を明示する必要があります。

審査で拒絶理由が通知されないために、あいまいな記載は避けましょう。

はい、ネットショップ運営者も「顧客に対して商品を選定・販売するサービス」を行っているため、商標法上の「小売等役務」に該当します。

ECサイト事業者こそ、商標トラブルを避けるために積極的に商標登録しておくべきです。

第三者に同じ名前で小売サービスを展開され、ブランドの信用を毀損されるリスクを防げます。

特に地域密着型の店舗やネット販売では、模倣や乗っ取り被害を防ぐ強力な盾になります。

なお、商標登録のメリット・登録しないリスクについては、以下の記事で説明しています。

「登録しとけばよかった…」を防ぐ!商標登録の6大メリットと4つの落とし穴

「登録しとけばよかった…」を防ぐ!商標登録の6大メリットと4つの落とし穴

「商品の登録」だけで満足していませんか? お店の名前を守るには別の鍵が必要かも!?

・小売等役務とは、小売又は卸売の業務において行われる総合的なサービス活動です

・実店舗だけではなく、インターネット上のショッピングサイトも対象です

・複数の小売等役務を指定すると、特許庁の審査で、使用意思に疑義があると、指摘を受ける危険性があります

洋服を売るから第25類、お菓子を売るから第30類。それだけでは、あなたの「店名」や「ショップブランド」は守りきれないかもしれません。

小売等役務(第35類)を正しく押さえてこそ、看板は一生モノの財産になります。

「大手事務所で培った流通・小売の知財戦略を、あなたのお店の安心のために」

私は独立前、大手特許事務所で数々の大手小売チェーンやEC事業者の区分戦略を手がけてきました。

「どの区分が本当に必要か」という、プロにしか見えない境界線を、あなたのビジネスに合わせて明確にします。

24時間・即レス対応: 「来週、出願したいけど、区分はこれで合ってる?」そんな急ぎの確認も、週末を問わず私が即座に検討します。

事務員を介さない直接診断: 代表弁理士である私(角谷)が、あなたの店舗形態(実店舗・ネットショップ・卸売)を直接伺い、過不足ない最適な構成を提案します。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。