商標登録の手続きの中でも、納付書の記入は初めての方にとっては少し敷居が高く感じられるかもしれません。

しかし、正確に記入しないと、手続きが遅れたり、最悪の場合、登録が認められないこともあります。

本記事では、商標登録料納付書の記入方法を、実際の記入例を交えてわかりやすく解説します。

初心者の方でも安心して手続きを進められるよう、注意すべきポイントやよくある間違いについても触れていきます。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・膨大な量の案件で、代理人として、登録料を納付しました

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

商標の登録料の納付期限(登録査定から30日以内)

特許庁の審査で、出願商標の登録が認められると、登録査定が送付されます。

登録査定が届いたら、自動的に商標登録になりますか?

自動的には商標登録になりません。特許庁に登録料を納付する必要があります!

具体的には、特許庁に商標登録料納付書を提出します。

いつまでに登録料を納付する必要がありますか?

出願商標を登録にするには、登録査定が届いてから30日以内に、登録料を納付します!

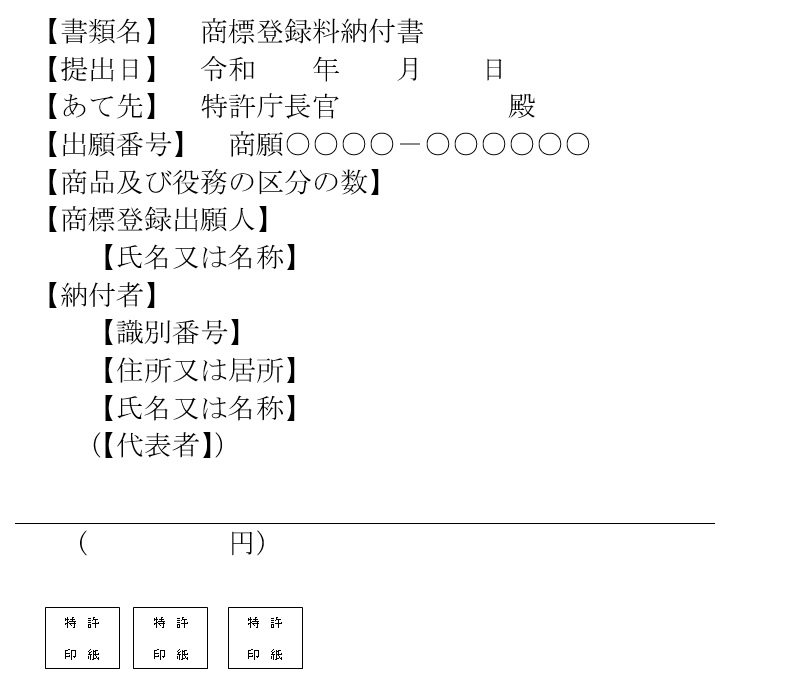

商標登録料納付書の記載方法

次に、商標登録料納付書の記載方法について、説明します。

特許庁のホームページから、以下のような様式見本を入手できます。

記載項目ごとに、簡単に記載方法を説明していきます。

「商標登録料納付書」と記載してください。

特許庁長官の氏名までは記載する必要はありません。

「特許庁長官 殿」と記載すれば十分です。

登録料を納付する商標出願の出願番号を記載してください。

出願番号は登録査定に記載されています。

なお、分からなければ、データベース「J-PlatPat」で調べられます。

対象の商標出願の商標及び役務の区分の数を記載します。

例えば、18類と25類の2区分を指定している場合、「2」と記載します。

なお、登録料の納付と同時に、区分単位で指定商品・役務を削除することができます。

18類と25類の2区分で出願して、登録料の納付と同時に、18類を削除する場合、どうすればいいですか?

その場合、登録料納付の対象は、25類の1区分だけなので、「1」と記載しましょう!

出願人の氏名又は名称を記載します。

なお、例えば、社名が変わり、登録料納付と同時に、名称変更届を提出した場合、新社名を記載すべきです。

その場合、【その他】の項目を設けて、「令和〇年〇月〇日に名称変更届を提出」のように記載するのが望ましいです。

登録料を納付する者の情報を記載します。

なお、識別番号を記載した場合、【住所又は居所】の欄を省略可能です。

識別番号は、特許庁から送付される「識別番号通知」に記載された番号です。

【代表者】の欄は、納付者が法人の場合のみ、設けましょう。

郵送もしくは特許庁の窓口で、商標登録料納付書を提出する場合、特許印紙を貼ります。

収入印紙ではなく、特許印紙なので、注意しましょう。

10年分一括で納付する場合の印紙代は、区分数×32,900円です。

一方、5年分分割で納付する場合の印紙代は、区分数×17,200円です。

なお、以下の記事で紹介している通り、特許印紙による納付以外にも、登録料の納付方法があります。

【保存版】特許庁への印紙代の納付方法6選|タイプ別おすすめも紹介

【保存版】特許庁への印紙代の納付方法6選|タイプ別おすすめも紹介

5年分の分割納付をする場合、【納付の表示】の欄を設けて、「分割納付」と記載します。

一方、10年分一括納付する場合、【納付の表示】の欄は不要です。

登録料の納付と同時に、区分単位で指定商品・役務を削除できます。

その場合、【その他】の欄を設けて、「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出」と記載しましょう。

区分の数を減らしたり、分割納付の場合には、記載内容に注意しましょう

商標登録料納付書の記載例

筆者は、自分の事務所ロゴを、個人の名義で商標出願しています。

10年分で登録料を納付する場合、以下のように、商標登録料納付書を記載します。

.jpg)

商標の登録料の納付書の作成におけるアドバイス

商標出願の願書に比べて、記載内容はシンプルで、出願人本人でも対応できます。

ただ、実際に作成してみると、不明な点が出てくることがあります。

そのような場合、知り合いの弁理士・特許庁に相談しましょう。

また、手間や労力を省きたいのであれば、筆者(角谷 健郎)のような弁理士に依頼しましょう。

業界では珍しい「商標専門」の弁理士

ただし、弁理士に依頼した場合、弁理士に手数料を支払う必要があります。

商標の登録料の納付方法(一括納付と分割納付)

登録料を、10年分を一括納付するか、5年分を分割納付するか、選べるんですよね?

納付者が、選択できます!各々の納付方法のメリットについて、紹介していきます

一括納付を選択する方が、大多数で、一括納付のメリットは、料金面です。

一括納付の場合、特許庁に支払う印紙代は、区分数×32,900円になります。

一方、5年分の分割納付の場合、特許庁に支払う印紙代は、区分数×17,200円です。

つまり、10年分の印紙代の総額は、区分数×34,400円です。

また、一括納付を選択すれば、10年間のうち、登録料納付の手続きが1回で済みます。

社名関連の商標やハウスマークなどは、長期間の使用が想定されます。

10年間、使用し続ける可能性が高いので、登録料の一括納付が考えられます。

10年分の総額が抑えられるので、原則、一括納付をお勧めしています

分割納付するのは、どのようなケースですか?

登録商標の使用を中止する可能性がある場合や登録時の費用を抑えたい場合、分割納付することがあります!

登録から5年以内に、登録商標の使用を中止することがあります。

分割納付を選択していれば、後半5年分の登録料を納付しなくて済むので、費用を抑えられます。

世の中、次々に新製品・新サービスが出てきます。

昔よりも、商品やサービスのライフサイクルも短くなっています。

ライフサイクルが短い事業に使用する商標や、売り上げによっては中止する可能性のある商標もあります。

そのような商標であれば、分割納付を選択するメリットがあります。

また、一括納付よりも、登録時に支払う費用を抑えることができます。

予算に制限がある場合も、分割納付を選択することが考えられます。

商標の登録料の納付のよくある誤解(3選)

登録料の納付は「支払うだけ」と思われがちですが、誤解していると、不要なコストが発生することがあります。

特に、次の3点は、実務上、相談が多い誤解です。

登録料の納付期限は、原則として厳格です。

納付期限を過ぎると、

・商標登録を受けることができない

・再度、商標出願が必要になる

・結果として、時間も費用も余計にかかる

といった事態になりかねません。

「うっかり遅れた」が致命的になり得るのが、登録料納付です!

商標登録料は、10年分一括納付だけでなく、5年分の分割納付も可能です。

それにもかかわらず、

・制度を知らずに10年分を納付してしまった

・将来の使用が不確定なのに、長期分を払ってしまった

というケースは少なくありません。

登録料の納付時に、区分を削除することができます。

不要な区分を削除すれば、費用を節約できますので、商標登録する区分を検討しましょう。

弁理士が登録料の納付に関与すると、ここがラクになります

登録料の納付は、単なる支払い手続ではなく、商標登録の内容とコストが確定する重要なタイミングです。

この段階で弁理士が関与する代表的なメリットは、以下の2つです。

登録料納付の際、5年分か10年分か、区分はこのままでいいか、費用に直結する判断が必要になります。

弁理士が関与することで、

・将来の使用予定を踏まえた納付年数の選択

・不要な区分の削除

・結果として、過剰な登録料や更新費用を防ぐ

といった整理が可能になります。

登録料の納付には、期限管理や書面の作成などの正確な作業が要求されます。

弁理士が関与することで、

・納付期限の管理

・正確な書面の作成

・手続ミスの防止

・登録完了までのフォロー

を一括して任せることができ、「これで本当に大丈夫だろうか?」という不安が減ります。

特に経営者・個人事業主にとっては、時間と判断コストを減らせる点も大きなメリットです!

商標の登録料の納付のよくある質問(FAQ)

以下は、読者の方が迷いがちな実務上の疑問に対して、簡潔に答えたFAQです。

記事本文と合わせてご活用ください。

商標が登録される際に発生する費用で、特許庁に対して納めるものです。

審査を通過して登録査定を受けた後、所定の金額を期限内に納付しなければ、出願商標は登録されません。

説明しましたが、特許庁に支払う登録料は、以下の通りです。

5年分の場合:17,200円 × 区分数

10年分の場合:32,900円 × 区分数

「登録査定通知書」が届いてから30日以内に納付する必要があります。

期限を過ぎると商標登録できないリスクがあるので、要注意です。

特許印紙による納付、クレジットカードによる納付や現金納付が可能です。

詳しくは、以下の記事で紹介しています。

【保存版】特許庁への印紙代の納付方法6選|タイプ別おすすめも紹介

【保存版】特許庁への印紙代の納付方法6選|タイプ別おすすめも紹介

出願商標は登録されません。これまでの出願費用・審査対応が無駄になるので、期限内の納付が非常に重要です。

はい。登録後10年ごとに更新費用が掛かり、更新しないと商標権は消滅します。

また、途中で名義変更する場合も別途手数料が発生します。

【まとめ】登録査定おめでとうございます!最後の手続き、ミスなく確実に完了させませんか?

・登録査定が届き、出願商標を登録するためには、「商標登録料納付書」を特許庁に提出する必要があります

・納付書には、「出願番号」「商標登録出願人」などを記載します

・原則、10年分一括での登録料の納付をお勧めしますが、長期的には使用しない可能性のある商標などは、5年分の分割納付が考えられます

登録査定(合格通知)が届いた後の「登録料納付」には期限があります。

もし手続きを忘れたり、書類に不備があったりすると、せっかくの商標権が発生せずに消滅してしまうかも!?

「最後の手続き、プロに丸投げして安心を手に入れませんか?」

24時間・即レス対応: 納付期限が迫っていても大丈夫。私にご連絡いただければ即座に手続きを代行します。

大手事務所品質の正確さ: 多くの案件を扱ってきた大手時代の経験を活かし、一点の曇りもない正確な手続きをお約束します。

面倒な印紙の購入や書類作成はすべて私にお任せください。あなたは権利が届くのを待つだけでOKです。

事務所HPからもご相談いただけますが、以下のフォームからも簡単にお問い合わせいただけます。