病院やクリニックを開業する際、名称を商標として登録すべきか迷う方も多いのではないでしょうか?

商標登録しておくことで、他院との名称の重複を避け、ブランドとしての信頼性を守ることができます。

本記事では、医療機関の名称を商標登録する際の適切な区分の選び方と、登録をスムーズに進めるためのポイントを実例を交えてわかりやすく解説します。

・すみや商標知財事務所の代表弁理士(登録番号18043)が執筆しています

・商標専門の弁理士として、13年以上、働いています

・病院やクリニックの名称の商標登録をお手伝いした経験があります

・初心者向けに分かりやすく説明するのが、得意です

病院事業の商標登録で、必須の区分は44類!

あなたが、医者で、病院を開業しようとしていて、病院の名称を商標出願したいと考えています。

それでは、1類から45類まで区分はありますが、どこの区分で、病院の名称を商標出願しますか?

病院は、医師が患者に対して専門的な医療行為を施し、その対価を得ることで、経営しています。

「医業」が属する区分は44類になりますので、病院の名称を商標出願する場合には、少なくとも、44類をカバーする必要があります。

追加するか検討すべき商標登録の区分

例えば、大きな病院であれば、医療研究も行うことがあります。

その場合には、「医療のための試験・検査又は研究」の属する42類も追加することが考えられます。

また、医療に関する教育事業を行ったり、医療セミナーを主催する病院もあるかと思います。

その場合には、「知識の教授」や「セミナーの企画・運営又は開催」が属する41類の追加を検討すべきです。

参考になる病院の商標登録例

例えば、以下のような商標は、44類のみで、商標登録を取得しています。

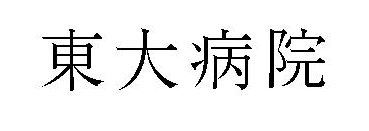

また、以下の通り、「東大病院」の商標登録は、44類だけではなく、41類、42類も含めて、広範囲に役務を指定しています。

なお、「動物の治療」も44類に属しますので、以下の商標登録の通り、動物病院の名称も、少なくとも、44類をカバーすることが考えられます。

病院の商標登録における注意点

近年、特許庁の審査が厳格になりましたので、注意が必要です。

医師法17条で、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定めています。

このことから、医師、医療法人などが出願人ではなく、44類「医業」を指定した商標出願すると、出願商標の使用意思に疑義が生じるとして、審査において、拒絶理由が通知されます。

44類「医業」を指定して、商標出願する場合には、出願人の名義には気を付けましょう。

・「医業」が属する44類が、病院事業のメインになります

・その他に「医療のための試験・検査又は研究」の属する42類や「知識の教授」などの属する41類を追加することが考えられます

・医師、医療法人などが出願人ではなく、44類「医業」を指定した商標出願すると、拒絶理由が通知されるので、注意しましょう

病院の商標登録で分からなければ、商標専門の弁理士に相談!

病院事業・クリニック事業の商標登録する際、分からないことがあれば、商標登録の専門家(弁理士)に相談しましょう。

なお、筆者は、これまで、膨大な量の商標登録を手伝った経験があります。